Ein Beitrag von Maximilian Köster und Rouven Seebo

Juden in Lüneburg – Eine historische Spurensuche

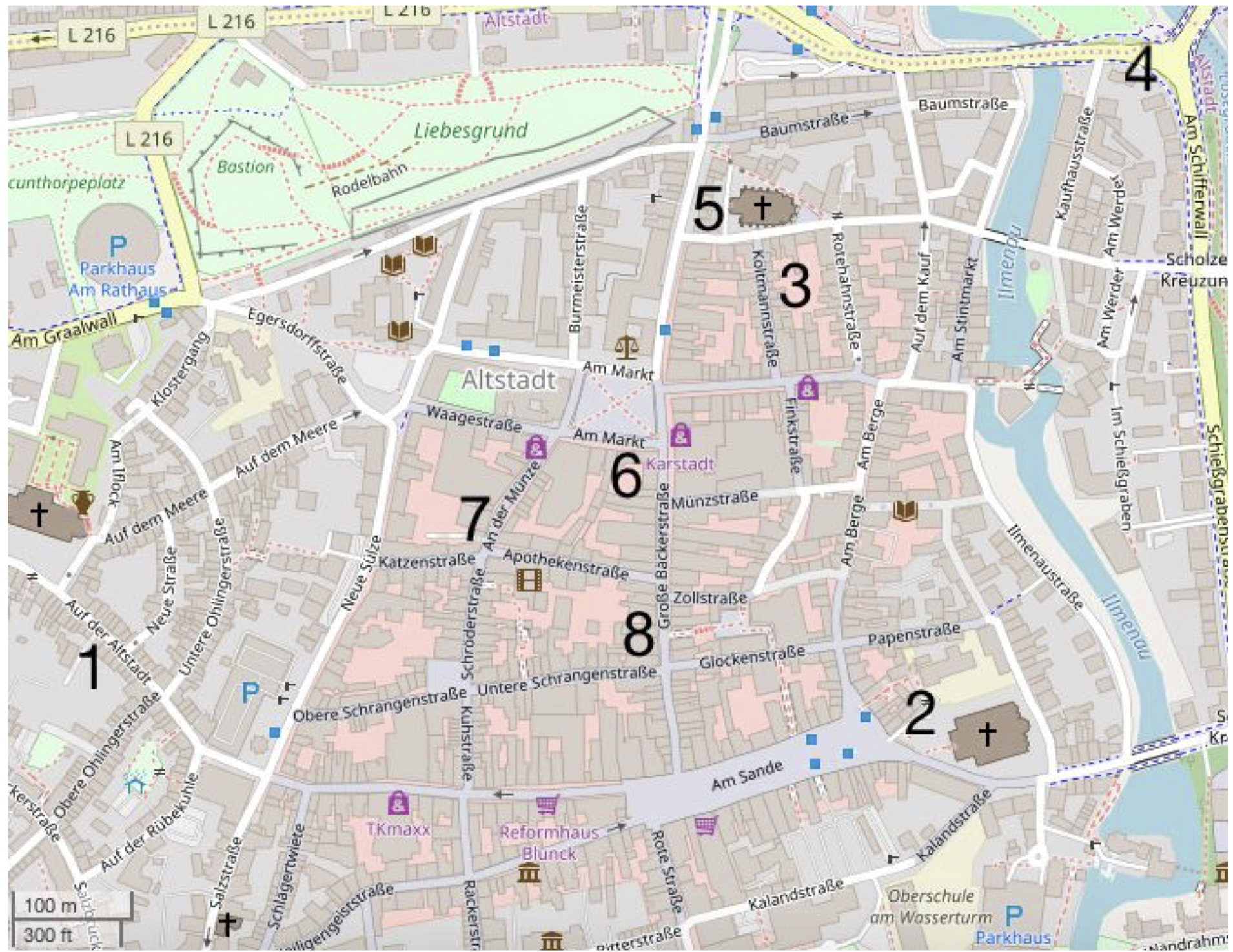

Jahrhundertelang lebte eine jüdische Gemeinde in Lüneburg, doch dem flüchtigen Blick entgehen ihre Spuren. Dieser Rundgang führt zu den Straßen, Häusern und Gedenkstätten, die auch heute noch ihre Geschichten erzählen.

Yodenstrate: Auf der Altstadt 48 (13.-14. Jh.)

Die Geschichte der Juden in Lüneburg beginnt in der Straße Auf der Altstadt. Hier befand sich im Mittelalter die sogenannte „Yodenstrate“, in der die jüdische Bevölkerung lebte – bis ein blutiger Aufstand sie zur Flucht zwang. Auf der Altstadt 48 – im Mittelalter stand hier vermutlich ein Lehrhaus als Zentrum der jüdischen Gemeinde Lüneburgs. In seinem Betsaal wurden die heiligen Schriften gelesen und in der Mikwe, einem rituellen Bad im Keller, Reinigungszeremonien vollzogen. Dass Juden in einer für sie bestimmten Straße lebten, war im Mittelalter gängig. Der Landesherr stellte ihnen Schutz und Wohnraum zur Verfügung – dafür mussten die Juden jedoch mit einer speziellen Steuer bezahlen. Die Wurzel dieser Judendiskriminierung im Mittelalter war der Gottesmordvorwurf: Den Juden wurde unterstellt, Jesus gekreuzigt zu haben, obwohl die Kreuzigung nie eine jüdische Strafpraxis war.

Die Lüneburger Juden waren Geldleiher und Handwerker. Noch heute hält sich hartnäckig die irrtümliche Vorstellung, dass alle Juden als Geldleiher gearbeitet hätten. Zum einen gab es ebenso christliche Geldleiher; zum anderen übten auch Juden Handwerksberufe aus. Für jüdische Handwerker stellte allerdings das Zunftsystem ein Problem dar: Nur Zunftmitglieder durften Waren auf dem Markt verkaufen und nur Christen konnten Zünften beitreten. Deshalb verdienten sich viele Juden ihren Lebensunterhalt im Handel oder im Geldverleih. So entstand allmählich das Feindbild und Klischee des „reichen, gierigen Juden“.

1350 hielt die Pest Einzug in Lüneburg, die einem Drittel der Stadtbevölkerung das Leben kostete – wie überall in Mitteleuropa wurden Juden für die Epidemie verantwortlich gemacht. Auch in der Yodenstrate fand ein Massaker an Juden statt, deren Wohnhäuser danach von den Herzögen an die Mörder verkauft wurden. Einige Juden konnten fliehen, doch eine jüdische Gemeinde in Lüneburg gab es vorerst nicht mehr. Darum handelt es sich beim nächsten Schauplatz jüdischer Geschichte um die christliche St. Johanniskirche.

Johanniskirche: Bei der St. Johanniskirche / Am Sande (15.-17. Jh.)

Die evangelisch-lutherische Kirche Sankt Johannis ist die älteste Kirche Lüneburgs. Sie ist zwar nicht jüdisch, doch auch hier verbirgt sich eine Spur jüdischer Geschichte, die den meisten Besucherinnen und Besuchern auf den ersten Blick entgeht.

Fertiggestellt wurde Sankt Johannis im Jahr 1470 – zu einer Zeit, als keine Juden in Lüneburg leben durften. Seit der Pest hielten sich jüdische Händler nur während der Jahrmärkte in der Stadt auf. Das folgende Jahrhundert war geprägt von der Reformation. Wie die meisten anderen Christen dieser Zeit war auch Martin Luther den Juden feindlich gesinnt: Er war enttäuscht, dass sie sich nicht zu „seinem“ neuen Christentum bekehren ließen. Auch im 16. Jahrhundert gab es gewalttätige Judenverfolgungen.

In Sankt Johannis lässt sich eine symbolische Darstellung des Überlegenheitsgefühls der Christen gegenüber den Juden finden – diese ist allerdings gut verborgen. Vor dem Altar befinden sich rechts und links an den Wänden zwei große Holzbänke: das Chorgestühl. An den hinteren Längsseiten beider Bänke können zwei allegorische Frauenfiguren entdeckt werden: Ecclesia und Synagoga. Die Ecclesia symbolisiert die christliche Kirche. Sie trägt eine Krone, einen großen Kelch und eine Fahnenstange. Die Synagoga hingegen stellt die jüdische Kirche dar. Sie trägt keinen Schmuck, sondern ein einfaches Gewand und eine zerbrochene Fahnenstange. Außerdem sind ihre Augen mit einer Binde verdeckt – ein Symbol für die Blindheit des Judentums, das Jesus nicht als Messias anerkennt. Das Judentum wird hier von den Christen als unterlegene, blinde Religion dargestellt.

1680 durfte Jacob Behrens als erster Jude seit dem Mittelalter wieder in Lüneburg leben, nachdem er einen herzoglichen Schutzbrief erworben hatte. Eine neue jüdische Gemeinde entstand allmählich, wenn auch nur eine kleine.

Nach den Zeiten der Verfolgung begann nun eine Zeit wachsender Toleranz, die auch der nächste Schauplatz, die Koltmannstraße 11, bezeugt.

Homannscher Saal: Koltmannstr. 11 (18.-19. Jh.)

In den Räumlichkeiten der Koltmannstraße 11 befindet sich der sogenannte Homannsche Saal. Er markiert in der jüdischen Geschichte Lüneburgs eine Zeit der Hoffnung und des wachsenden Selbstbewusstseins.

In ganz Deutschland emanzipierten sich die Juden im Zuge der Aufklärungsbewegung und wurden rechtlich und sozial in die christliche Gesellschaft integriert. Viele von ihnen engagierten sich politisch für fortschrittliche Bewegungen und Parteien, die in ihren Programmen die Gleichstellung der Religionen vertraten. Auch wenn die jüdische Gemeinde Lüneburgs im Zuge ihres wachsenden Selbstbewusstseins beständig eine Synagoge forderte, musste sie lange auf deren Errichtung warten. Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Gottesdienste darum in Betsälen in Privathäusern abgehalten.

An der Mauer der Koltmannstraße 9 sieht man ein Foto von Marcus Heinemann mit seiner Tochter Emilie. Heinemann war ein jüdischer Bankier und Salzgrubenbesitzer, der sich mit dem Bau von Arbeiterwohnungen und vielen anderen Projekten für Lüneburg einsetzte. Auch mit der jüdischen Geschichte der Stadt ist sein Name eng verknüpft, denn er erwirkte 1875, dass der Homannsche Saal als Synagoge genutzt werden durfte.

Im Schreiben der königlichen Landdrostei vom 6. August 1875, das ebenfalls an der Mauer der Koltmannstraße 11 betrachtet werden kann, heißt es:

„In Erwiderung auf den Bericht des Magistrats vom 2. d. Mts. [des Monats] ertheilen wir zu der beabsichtigten Zurückverlegung der hiesigen Synagoge in das Haus des Kaufmanns Homann die nach § 4 der allgemeinen Synagogenordnung vom 31. Februar 1860 erforderliche Genehmigung. Der Magistrat wolle dieses dem Vorsteher der Synagogengemeinde, Saloman, auf seine an uns gerichtete Eingabe vom 26. v. Mts. [vorherigen Monats] mit dem Bemerken eröffnen, daß es von ihm die Genehmigung durch Vermittlung der Obrigkeit zu erwirken gewesen wäre.“

Von 1876 bis1894 traf sich die jüdische Gemeinde hier samstags zum Gottesdienst. 1892 wurde dann der Grundstein für ein gänzlich neues Synagogengebäude gelegt, dessen Standort Am Schifferwall / Ecke Kaufhausstraße der nächste Schauplatz dieses Rundgangs ist.

Synagoge: Am Schifferwall / Ecke Kaufhausstraße (frühes 20. Jh.)

1892 wurde der Grundstein für die erste und (bisher) letzte Synagoge Lüneburgs gelegt. Dank ihres großen Engagements schuf sich die jüdische Gemeinde endlich ihren eigenen Gebetsort – nur 46 Jahre später musste sie ihn wieder abreißen.

Auch wenn der Homannsche Saal für die Lüneburger Juden einen wichtigen emanzipatorischen Schritt darstellte, war ihr Wunsch nach einem größeren Gebetshaus groß. Sechs jüdische Familien, darunter die Familie Heinemann, schlossen sich zusammen, um die dafür veranschlagten Baukosten von 30.000 Mark aufzubringen – der Bau wurde letztendlich deutlich teurer. 1894 wurde die Synagoge fertiggestellt und vom Hannoverschen Landesrabbiner ihrer Bestimmung übergeben. Geladen waren neben der jüdischen Bevölkerung auch Vertreter der Kommunalbehörden, der christlichen Kirche und der Lüneburger Kaufmannschaft.

Ein Zeitzeuge beschreibt seinen Eindruck vom Gebäude wie folgt:

„Am Schifferwall war der Eingang, ein gepflasterter Weg, ungefähr 10 bis 15 Meter, dann führten ein paar Stufen hinauf zu zwei Türen. […] Durch einen Riesenvorhang kam man dann in die Synagoge hinein. Unten waren die Plätze für die Männer. Auf einer Erhöhung befand sich der Thoraschrein, und von dort aus hat der Vorbeter gebetet. Die Erhöhung hatte zwei Ebenen, zunächst drei Stufen, da hat der Vorbeter gebetet, und da war auch das Vorsingen, dann ging es noch mal drei Stufen hinauf zum Thoraschrein. Oben gab es eine Galerie für Frauen, die ging ringsherum. Links führten Treppen zu der Frauensynagoge und noch weiter nach oben in einen kleinen Betraum. Im Winter, wenn die große Halle nicht geheizt wurde, hat man da oben gebetet. […] Ein Aufgang rechts führte in eine Bücherei, da gab es ziemlich alte Gebetbücher und andere Bücher.“

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten begann ein besonders dunkles Kapitel der jüdischen Geschichte. Lüneburg wurde 1937 Gauhauptstadt von Osthannover und somit wurde den Lüneburger Juden das Leben zunehmend erschwert. Mit der zunehmenden Perspektivlosigkeit und der damit einhergehenden Abwanderung der Juden aus Lüneburg, versuchte die jüdische Gemeinde 1938 das Grundstück mit der darauf befindlichen Synagoge zu verkaufen. Da eine Synagoge jedoch als unverkäuflich galt, musste die jüdische Gemeinde sie schließlich auf eigene Kosten abreißen. Die Lüneburger Synagoge wurde somit nicht in der „Reichsprogromnacht“ am 09. November 1938 zerstört. An der Ecke Am Schifferwall / Kaufhausstraße erinnerte jahrelang ein Gedenkstein an das Synagogengebäude.

Im November 2018, 80 Jahre nach der Reichsprogromnacht, ist hier ein „Raum der Erinnerungen“ eingeweiht worden, der dem Gebäude und der jüdischen Gemeinde ein würdiges Gedenken bietet. Gestaltet wurde die Gedenkstätte durch den Lüneburger Architekten Carl-Peter von Mansberg in Anlehnung an den alten Grundriss der Synagoge. An grauen Betonwänden hängen vier Gedenktafeln, die an die Lüneburger Opfer des Holocausts erinnern. Ein durchbrochenes Muster aus Eisenstäben zwischen den Betonwänden symbolisiert darüber hinaus das Ausmaß der Zerstörung durch den Nationalsozialismus. Die ehemalige Stelle der Synagoge steht heute umrahmt von einem Davidstern in der Mitte der Gedenkstätte. Zur Einweihung am 9. November 2018 kamen rund 30 Nachfahren der jüdischen Familien nach Lüneburg.

Schuhwarenhaus Baden-Behr: Bardowicker Straße 12 (20. Jh.)

1917 übernahm Max Behr das Spezial-Schuhwarenhaus Baden-Behr von seinem Großvater. Obwohl er ehemaliger deutscher Soldat und Patriot war, wurde seine Familie von den Nationalsozialisten verfolgt und getötet. Die Behrs waren wirtschaftlich gut gestellt, weil sie in Lüneburg die Alleinvertretung für Salamander Schuhe hatten. 1924 starb Max Behr und ließ seine Frau Lucie mit drei Kindern zurück. 1925 heiratete sie Sally Baden, einen Juden, der wie Max Behr im Ersten Weltkrieg gedient hatte. Mit neun Angestellten und drei Lehrmädchen führte die Familie den Schuhladen weiterhin erfolgreich, wurde jedoch im Zuge der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten immer vorsichtiger und zurückhaltender.

Lucie Behr war sich der drohenden Gefahr bewusst: Sie hatte Adolf Hitlers „Mein Kampf“ gelesen und bat ihren Mann, Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen. Er jedoch bestand darauf, in Lüneburg zu bleiben. Nach der Machtübernahme 1933 ordnete Joseph Goebbels reichsweit den Boykott jüdischer Geschäfte an, und der Antisemitismus wuchs weiter. Die beiden ältesten Kinder der Familie Baden-Behr wanderten deshalb nach Palästina und Australien aus. Lucie wäre mit den jüngeren gerne gefolgt, blieb jedoch auf Wunsch ihres Mannes weiterhin in Lüneburg. Das Geschäft musste schließlich zu einem Spottpreis verkauft werden, der unter dem Wert des Lagerbestandes allein lag. Solche sogenannten „Arisierungen“, Überführungen jüdischen Besitzes in die Hände als „arisch“ bezeichneter Besitzer, waren damals eine gängige Maßnahme, um Juden ans Existenzlimit zu treiben.

In der Reichsprogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde Sally Baden verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Anfang 1939 wurde er nach Hause entlassen. Die Kinder bemühten sich währenddessen um Einreisegenehmigungen nach Palästina für die Eltern, doch die Ausreise gelang ihnen nicht, da die Familie Baden-Behr einer Ausgangssperre unterlag. Sie erhielten auch keine Lebensmittelkarten und durften keine „arischen“ Geschäfte betreten. Eine Nachbarin half dem Paar, indem sie ihnen heimlich auf ein verabredetes Zeichen hin Essen brachte. 1939 brach der Kontakt der Kinder zu ihren Eltern ab, die 1941 deportiert wurden. Ihre letzten Spuren führen nach Minsk, wo sie vermutlich ermordet wurden.

Kaufhaus Gubi: Am Markt 6 (20. Jh.)

Am Markt 6 – in bester Innenstadtlage – befand sich hier in den 1930er Jahren Lüneburgs größtes und modernstes Kaufhaus „Gubi“. Auch seine Geschichte ist mit der Geschichte der Juden in Lüneburg verbunden. Henry Jacobson übernahm das Wäsche- und Aussteuergeschäft Am Markt 6 von seinem Vater und baute es 1932 zum Kleinpreisladen Gubi (Gut und billig) um. Das Kaufhaus bot alle Waren des täglichen Bedarfs: von Kleidung über Schreibwaren bis hin zu Lebensmitteln. Für die damalige Zeit war es sehr ungewöhnlich, dass die Waren frei auslagen und die Kundinnen und Kunden mit Körben selbst ihren Einkauf zusammenstellen konnten. Im zweiten Stock gab es sogar einen Schnellimbiss.

Wie bei den Baden-Behrs wuchs auch der Druck auf die Familie Jacobson während der 30er Jahre. An den Eingängen des Ladens wurden Schilder mit gelben Punkten aufgestellt und Flugblätter mit antisemitischen Inhalten verteilt. Die Lüneburgerinnen und Lüneburger suchten zunächst weiterhin das Kaufhaus Gubi auf, weil es das größte Warensortiment hatte. Als jedoch SA-Männer sie beschimpften, fotografierten und ihre Namen von den örtlichen Parteistellen an die Gestapo-Ämter weitergeleitet wurden, kauften aus Angst immer weniger Menschen dort ein. Weil sich die Familie Jacobson zunehmend von den Nationalsozialisten bedroht fühlte, zog sie 1936 nach Hamburg. Henry Jacobson fuhr fortan täglich nach Lüneburg, um das Geschäft weiter führen zu können.

In der Reichsprogromnacht wurden beim Kaufhaus Gubi die Schaufensterscheiben zerschlagen und die Waren auf die Straße geworfen. Der Familie Jacobson gelang daraufhin die Flucht in die USA, während das Kaufhaus Gubi „arisiert“ wurde. Henry Jacobson kehrte nach dem Krieg nach Lüneburg zurück. Er hoffte, seine alten Bekannten wiedersehen zu können, doch wichen diese einem Wiedersehen aus. Enttäuscht kehrte er in die USA zurück, wo die Familie sich ein neues Leben aufbaute. 1958 forderte sie vergebens vor dem Landgericht Hannover eine Entschädigung.

Nicht nur Erwachsene, sondern auch jüdische Kinder wurden in der NS-Zeit systematisch diskriminiert. Der nächste Schauplatz soll an sie erinnern.

Alter Schulsaal: An der Münze 7 (spätes 19. Jh. u. 20. Jh.)

Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder waren in der NS-Zeit massiver Diskriminierung ausgesetzt. Ein eindringliches Beispiel dafür ist der Schulalltag.

Schule und Heilige Schrift gehören im Judentum zusammen: Der Wille Gottes soll aus den Büchern der Thora ausgelegt werden, das regelmäßige Lesen dieser Schriften und das Handeln danach gehören zur jüdischen Glaubenspflicht. Deshalb gab es in Lüneburg auch eine jüdische Schule, die jedoch (wie der Gebetsraum) öfter den Standort wechselte – einer der Standorte war das Gebäude An der Münze 7. Gerade wenn jüdische Kinder das Gymnasium besuchen wollten, wechselten sie aber an Schulen, welche vor allem von christlichen Schülerinnen und Schülern besucht wurden.

In den 30er Jahren wurden nicht nur jüdische Erwachsene, sondern auch jüdische Kinder massiv diskriminiert. Zum Kino beispielsweise, das sie vorher mit Gleichaltrigen besuchen konnten, hatten sie keinen Zutritt mehr. In der Schule mussten sie sich mit der „Rassenlehre“ auseinandersetzen und im Geschichtsunterricht wurde „das zu vernichtende Judentum“ behandelt. Außerdem wurden jüdische Kinder prinzipiell schlecht bewertet und ihnen wurde der Kontakt zu christlichen Kindern verboten. Da Ausbildungsplätze unerreichbar schienen, hatten sie auch beruflich kaum Zukunftsaussichten.

1943 werden die letzten Angehörigen jüdischer Familien aus Lüneburg deportiert und bis 1945 hielt die aussichtslose Situation der Juden in Deutschland an. Mit der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen im Mai 1945 wendete sich das Blatt. Von den Lüneburger Juden, die deportiert worden sind, hat jedoch nur ein einziger überlebt.

Café Rauno: Große Bäckerstraße 13 (spätes 20. Jh.)

1945 wurde Lüneburg den Alliierten kampflos übergeben. Zum vorerst letzten Mal fand sich danach eine jüdische Gemeinde in der Stadt zusammen. Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte sich bis Anfang der 1950er Jahre eine jüdische Gemeinde in Lüneburg. Sie bestand aus circa 600 KZ-Überlebenden, die von den Nationalsozialisten aus ihrer Heimat verschleppt worden waren und nun möglicherweise gar keine Heimat mehr hatten, sogenannte „displaced persons“. Nach ihrer Befreiung wurden sie auf verschiedene Städte verteilt und hier mit Unterkünften, Nahrungsmitteln und Kleidung versorgt.

Auch in Lüneburg schloss sich aus den jüdischen „displaced persons“ eine Gemeinde zusammen. Ihr Ziel war es jedoch nicht, in Lüneburg zu bleiben und erneut eine jüdische Kultur zu etablieren, stattdessen überbrückten sie gemeinsam die Wartezeit auf ihre Papiere für die Aus- oder Heimreise. Das Café Rauno mit koscherer Küche bildete einen zentralen Treffpunkt dieser jüdischen Gemeinde, heute existiert es jedoch nicht mehr. Das Schild, welches für lange Zeit auf den Eingang des ehemaligen Cafés hinwies, wurde 2018 entfernt. Die Spuren jüdischer Geschichte in Lüneburg verblassen zunehmend, umso mehr lohnt es sich, den einzigen, heute noch als jüdisch erkennbaren Ort der Lüneburger Stadtgeschichte aufzusuchen. Er ist die nächste und letzte Station dieses Rundgangs und kann zu Fuß oder mit dem Bus von der Haltestelle Am Sande aus erreicht werden.

Jüdischer Friedhof: Am neuen Felde 10

Der jüdische Friedhof ist heute „das letzte sichtbare Zeugnis jüdischer Kultur in Lüneburg“. Am Ende dieses Rundgangs zur jüdischen Stadtgeschichte steht damit ein Ort des stillen Gedenkens.

Der jüdische Friedhof wurde 1823 angelegt. Bis dahin musste die jüdische Gemeinde ihre Verstorbenen zu umliegenden Friedhöfen, beispielsweise ins 40 Kilometer entfernte Harburg, bringen, um sie zu bestatten. Die erste Beisetzung fand 1827 statt, die letzte 1939. Auf dem Friedhofsgelände gibt es noch heute ein Taharahaus. Dort werden Leichname einer rituellen Waschung unterzogen, damit sie nicht „unrein“ bestattet werden müssen.

Wie so viele andere Orte ist auch der jüdische Friedhof in der NS-Zeit von der SA geschändet worden. 1938 wurde der Friedhof völlig zerstört und erst 1940 von der Polizei gesäubert. Die beschädigten Grabsteine wurden zuerst in einer Ecke des Friedhofs gelagert, bis man sie 1944 als Fußbodenplatten für eine Behelfsunterkunft für Kriegsflüchtlinge nutzte, die auf dem Friedhofsgelände errichtet wurde. Die Grabsteine der Verstorbenen wurden buchstäblich „mit Füßen getreten“.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Jewish Trust Corporation gegründet, eine jüdische Treuhandgesellschaft, die insbesondere erbenloses jüdisches Vermögen erfasste und sicherte. Das als Friedhof genutzte Areal galt als jüdisches Eigentum und ging darum nach dem Krieg in ihren Besitz über. Für eine Entschädigungssumme von 2 Deutschen Mark pro Quadratmeter erwarb die Stadt das Gelände zurück. Das war einfacher, als das Behelfsheim zu entfernen und für die dort lebenden Familien Ersatzwohnungen zu stellen. Seitens der Stadt wurde allerdings verschwiegen, dass das Gelände Gräber einschloss. 1967 wurden die Behelfsheime abgerissen und die Grabsteine wieder aufgestellt. Die Stadt, die für das Gelände nun keine Verwendung mehr hatte, bot daraufhin dem Landesverband der jüdischen Gemeinden an, das Friedhofsgelände – nun auch als solches benannt – zurückzukaufen. Der Landesverband akzeptierte das Angebot, kritisierte aber das intransparente Vorgehen der Stadtverwaltung. Der jüdische Friedhof ist ein letztes Beispiel dafür, dass die Spuren jüdischer Geschichte in Lüneburg entdeckt und manche vielleicht sogar erst noch aufgedeckt werden müssen. Die Stille der Ruhestätte lädt ein zum Gedenken an die Geschichte der Juden in Lüneburg.

Wer sich nicht aktiv mit der jüdischen Stadtgeschichte auseinandersetzt, könnte fast davon ausgehen, dass nie Juden in Lüneburg gelebt haben. Orte wie der Friedhof und die Gedenksteine für die Opfer des Nationalsozialismus liegen fernab von den gängigen touristischen Zielen der Stadt. Die Einrichtung von Stolpersteinen und einer Gedenkstätte am ehemaligen Standort der Synagoge sind Schritte zu einem transparenten Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Auf diesem Rundgang wurde deutlich, dass es noch weitaus mehr Orte gibt, an denen jüdische Geschichte erzählt werden kann – und sollte.

Weitere Schauplätze

- Neben den bisher vorgestellten Orten können noch zahlreiche andere Schauplätze jüdischer Geschichte in Lüneburg entdeckt werden. Die folgende, nicht vollständige Übersicht, bietet dafür eine erste Orientierung.

- 50 Stolpersteine vor den ehemaligen Wohnhäusern jüdischer Bürgerinnen und Bürger – eine Karte stellt die Geschichtswerkstatt Lüneburg online zur Verfügung.

- Mahnmal im Tiergarten – hier wird 256 KZ-Häftlingen gedacht, die ums Leben kamen, als ihr Transport 1945 bombardiert wurde.

- Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus vor der ehemaligen Turnhalle des MTV-Vereins an der Ecke Lindenstraße / Rote Straße

- Gedenkstein zur Erinnerung an die Deportierten an der Ecke Am Altenbrücker Ziegelhof / Dahlenburger Landstraße

- „Judenhaus“ in der Großen Bäckerstraße 23 – hier lebten die jüdischen Familien Schickler und Baden-Behr

- Manufakturwarengeschäft der Familie Less in der Großen Bäckerstraße 18 – auch dieses Geschäft war von Boykottaktionen betroffen; 1941 flüchtete die Familie über Russland nach Amerika ins Exil. Ihr gesamtes Umzugsgut wurde von der Gestapo beschlagnahmt

- Wohnhaus von Dr. Emil Strauß im Lüner Weg 8 – hier wurde 1929 ein Bombenanschlag verübt; der Rechtsanwalt galt aufgrund seines großen Einflusses innerhalb Lüneburgs und der jüdischen Gemeinde als zentrales Ziel judenfeindlicher Angriffe und flüchtete im Jahre 1939 nach London ins Exil

- Wohnhaus der Familie Heinemann in der Schießgrabenstraße 10 – nach der Auswanderung der Heinemanns wurde hierher der Sitz des Gauleiters Otto Telschow verlegt, der sich gegenüber einen Luftschutzbunker einrichten ließ

- Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg in der Universitätsallee 1 – das architektonisch spannende Gebäude des jüdischen Architekten Libeskind hat auf dem ehemaligen Kasernengelände eine besondere Symbolkraft

Prima gemacht. Danke für Ihre Mühe. Interessenten finden so schnell eine erste Information.

Das ist ein sehr interessanter Stadtrundgang. Leider fehlen Quellenangaben. Es wäre gut, wenn Interessierte wüssten, wo sie sich weiter informieren können.

Liebe/r Herr oder Frau Schähr,

vielen Dank für Ihr Interesse! Alle Quellenangaben können Sie in der PDF nachlesen, die Sie in der Sidebar zu diesem Beitrag finden. Bei weiteren Fragen nutzen Sie gerne unser Kontaktformular.

Vielen Dank und viele Grüße,

Inga Luchs