Ein Beitrag von Janine Jüntschke und Natalie Schwarz

Rechtsprechung, Strafvollzug und Orte der Gerichtsbarkeit

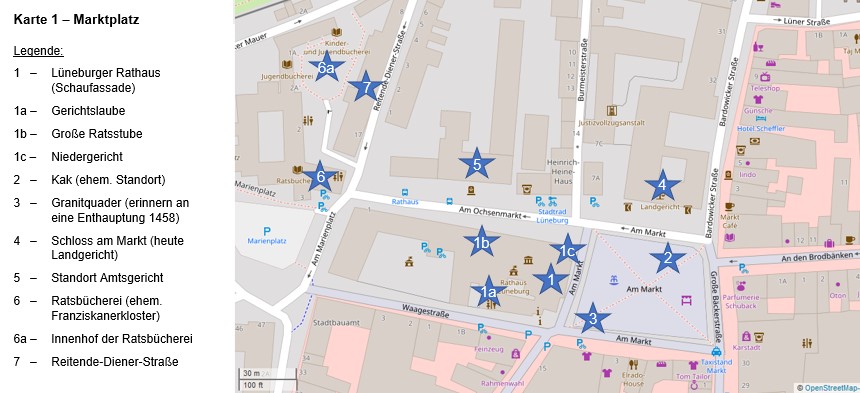

Der Lüneburger Marktplatz liegt zentral in der Innenstadt und kann als Ausgangspunkt für Spaziergänge, Einkaufs- und Kneipentouren genutzt werden. Aber auch historisch hat diese zentrale Begegnungsstätte einiges vorzuweisen. Die Geschichte der Lüneburger Gerichte lässt sich anhand von architektonischen Zeitzeugnissen bis heute nachverfolgen. Als repräsentatives Gebäude fällt zunächst das Rathaus mit seiner Schaufassade auf, welches als Institution über Jahrhunderte hinweg Ort der Gerichtsbarkeit war und in enger Verbindung mit früheren außerstädtischen Vollzugsorten stand. Geführte Touren laden ein, das Rathaus und seine weitreichende Historie näher kennenzulernen. Doch es lohnt sich auch einen Blick auf die weiteren anliegenden Gebäude und deren Geschichte zu werfen. So stehen das Lüneburger Schloss und die ehemalige Landdrostei, welche als aktuelle Gerichtsgebäude dienen, für die heutige Rechtsprechung. Dieser Artikel bietet ergänzend Aufnahmen aus dem Lüneburger Schloss am Markt, das aufgrund seiner derzeitigen Funktion als Landgericht nicht besichtigt werden kann.

Die Entwicklung der Gerichte rund um den Lüneburger Marktplatz

In Lüneburg lässt sich die Historie der Gerichtsbarkeit dank vieler überlieferter Quellen und Originaldokumente nachvollziehen. In diesem Artikel wird zunächst auf die Entwicklung der Gerichtsbarkeit in Lüneburg und deren heutige Zeugnisse um das Lüneburger Rathaus eingegangen, bevor von Strafformen und dem Vollzug in vergangenen Zeiten berichtet wird. Im Anschluss daran wird der Übergang zur heutigen Rechtsprechung beschrieben, wobei der Fokus insbesondere auf der Geschichte des heutigen Landgerichts, dem Lüneburger Schloss, liegt.

Lüneburgs Entwicklung zur gerichthaltenden Stadt

Die Gerichtsbarkeit in Lüneburg wurde in obere und niedere Gerichtsbarkeit unterteilt. Der Ursprung dafür findet sich in den vom Herzog kontrollierten Vogteigerichten, deren Hoheit zunehmend in städtische Hand überging. Der durch den Herzog ernannte und dem Gericht zugeteilte Vogt stand einer Gruppe von angesehenen Bürgern vor, die das Schöffengericht bildeten. Diese Personen wurden vom Vogt ohne Beteiligung der Bürgerschaft ausgewählt und Entscheidungen bedurften grundsätzlich seiner Zustimmung. Die Lüneburger Bürgerschaft rang zunehmend um den Ausbau ihrer eigenen Selbstverwaltung, mit der Bemühung die Machtstellung des Vogtes zu reduzieren. Aufgrund von finanziellen Nöten schritt der Landesherr in diesen Prozess nicht ein, da er durch die reiche Salzstadt immer wieder monetäre Mittel erhielt, oftmals im Tausch gegen Privilegien. Im 14. Jahrhundert gelangte den Lüneburgern mit dem herzoglichen Edikt von 1330 ein wesentlicher Schritt zur eigenen Stärkung. Der Erlass gestattete das Ehrenamt des Schöffen abzulehnen, welches oftmals zu Lasten anderer Verpflichtungen ausgeübt wurde. Die Lüneburger hatten bis zu diesem Zeitpunkt eine eigene Ratsstruktur aufgebaut. Dem Rat wurde 1334 gestattet aus seinem eigenen Kreis zwei ‚Vorspraken‘ (Richteherren) auszuwählen, welche im Rahmen der öffentlichen Gerichtsverhandlungen die Urteilssprechung vorbereiteten. 1369 fiel die herzogliche Vogtei durch Verpfändung für 1500 Mark gänzlich an die Stadt, wodurch die Gerichtsbarkeit vollständig in den Händen des Rates lag. Die Ratsherren konnten nun nach eigenem Ermessen einen Vogt ihrer Wahl ernennen und absetzen, welcher damit nicht mehr dem Landesherrn unterstellt war. Die Stadt hatte damit einen weitreichenden Status an Autonomie und Selbstverwaltung erlangt. Seit 1576 waren die Gerichtsrechte, gegen eine jährliche Zahlung, endgültig dem Rat zugesprochen. Dieser hatte die Befugnis das obere und niedere Gericht für größere oder kleinere Vergehen zu halten, dessen Zeugnisse noch heute in und um das Rathaus räumlich sichtbar und im Rahmen von touristischen Führungenerlebbar sind.

Das Niedergericht am Lüneburger Rathaus

Das ‚Richthus‘ befindet sich an der nordöstlichen Ecke des Rathauses zu ebener Erde und ist damit in die heutige Rathausfassade integriert. Die erste urkundliche Nennung ist aus dem Jahr 1390, wo es heißt, dass sich der Rat „unde dem richtehuße“ versammelte. Die Formulierung lässt darauf schließen, dass es sich bei dem Gebäude ursprünglich um eine zweigeschossige Errichtung handelte. Der Umfang des Erdgeschosses verlangte laut der Erwähnung mindestens ein Fassungsvermögen für den Rat und musste für die Teilhabe der Öffentlichkeit frei zugänglich sein. Dies wird durch eine alte Verordnung gestützt, welche die Verhandlung ursprünglich unter freiem Himmel bestimmte, um dem ‚Umstand‘ die Zeugenschaft zu ermöglichen. Aus diesen Gründen wird die bauliche Struktur einer offenen Laube zu ebener Erde vermutet. In der ältesten Zeichnung des Niedergerichts von 1590 ist ebenfalls ein zweigeschossiges Gebäude an dieser heutigen Stelle am Marktplatz vermerkt. Die Gerichtsverhandlung erhielt durch ihre Öffentlichkeit Legitimation, weswegen der zentrale Ort zwischen Ochsenmarkt und Marktplatz aufgrund seiner besonderen Präsenz prädestiniert dafür war.

Die Datierung des Niedergerichts von 1390 bewegt sich in einem interessanten geschichtlichen Kontext. Ursprünglich lag die Gerichtshoheit bei dem Landesherrn, welcher den herzoglichen Vogt einsetzte, der für ihn stellvertretend richtete, das Gerichtsverfahren leitete und das Urteil verkündete. Ausgewählte Personen der Bürgergemeinde konnten an der Verhandlung und Urteilsfindung teilnehmen und das Strafmaß entsprechend beeinflussen. Ab dem Jahr 1334 wurden vom Rat ‚Vorspraken‘ ernannt, eingesetzt und besoldet. Sie sollten nach Rechtsbelehrung des Rates die Urteile finden. Auch wenn sich eine bauliche Errichtung des Niedergerichts nicht belegen lässt, ist wahrscheinlich, dass ein ‚Richthus‘ zu diesem Zeitpunkt bereits existierte. Die Macht um die Gerichtsbarkeit verlagerte sich im Verlauf der Geschichte zu Gunsten des Rates. Die Geldnot des Landesherrn war groß und so verpfändete er im Jahr 1369 die Rechte des Vogteigerichts an den Rat. Die Gerichtshoheit innerhalb der Stadt lag nun bei dem Rat allein und der Zuständigkeitsbereich des Niedergerichts wurde, belegbar ab 1386, als feste Aufgabe zwei Ratsmännern in der Rolle als Richteherren zugeteilt. Im Jahr 1371, also 20 Jahre bevor das Gebäude heute nachweislich erwähnt wurde, haben die Lüneburger ihren Landesherrn aus der Stadt vertrieben und sich dadurch noch mehr Unabhängigkeit verschafft. Die Vermutung liegt nahe, dass sich die wachsenden Gerichtsrechte auch architektonisch zeigten, auch wenn eine Datierung eines festen Gebäudes erst später belegbar ist.

Das Bildprogramm des Niedergerichts

Der Anblick des Niedergerichts in seiner heutigen Form ist geprägt durch drei von Gemälden geschmückten Nischen. Diese enthalten lateinische Bibelzitate, welche in freier frühhochdeutscher, sinngemäßer Übersetzung als Bildunterschriften nochmals zu finden sind. Die Gemälde wurden 1607 von Daniel Frese gemalt, welcher beauftragt war Renovierungsarbeiten an der Fassade vorzunehmen und in diesem Zusammenhang auch am Niedergericht arbeitete. In diese Zeit fällt Vermutungen zufolge auch die Anfertigung der hölzernen Bestuhlung, welche wahrscheinlich den Rechtsprechenden vorbehalten war. Auch das rote Kapitell wurde 1607 erneuert und verweist mit seiner Farbe auf die Sakralität des Ortes. Das heutige Niedergericht vereinigt damit Stilelemente aus der Gotik und Renaissance.

Der Platz ganz rechts, mit Blickrichtung von außen in die Laube, war vermutlich den Richteherren vorbehalten. In der Nische dahinter ist das Lüneburger Wappen mit dreitürmigem Stadttor und eingefasstem Welfenwappen zu sehen. Dieses Gemälde lässt sich aufklappen, so dass eine Art Baldachin entsteht. Das Auf- und Zuklappen setzte ein deutliches Zeichen für den Beginn und das Ende eines Prozesses. Unter dem entstandenen Himmel befindet sich eine Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit. Auf Wolken und von Puttenköpfen umgeben sitzen rechts Gottvater mit dem Richterstab, links Christus als Auferstandener mit Kreuzigungswunden und in der Mitte ist der Heilige Geist als Taube mit entfalteten Flügeln zu sehen. Die Heilige Dreifaltigkeit befand sich im aufgeklappten Zustand somit direkt über den sitzenden Richtern und überwölbte sie. Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass, während die Richter auf Erden Gericht hielten, gleichzeitig über sie gerichtet wurde. Ihr Verhalten in der Rechtsprechung wurde somit beobachtet und entsprechend beurteilt. Zudem wurde dadurch ihre Stellvertreterposition als Richter auf Erden verdeutlicht, indem sie die Bildinhalte repräsentierten. Der architektonisch geschaffene Vorraum sowie der thronartige Sitz unterstützten die Bedeutsamkeit dieser Situation und schufen Distanz zur restlichen Bevölkerung.

Der Baldachin bringt hinter den Richtern eine Darstellung des Salomonischen Urteils zu Tage. Dies zeigt eine beispielhafte Geschichte aus der Bibel für weises Richten und kluges Handeln in der Urteilsfindung. Salomon stellt ein positives Beispiel dar und diente somit als Vorbild für die Richter vor Ort. Das Ganze wird unterstrichen durch die Bildunterschrift: „Ein Richter soll englisch gesinnet sein, von menschlichen Bewegungen rein. Die Sachen ehr auch hören soll, zwischen bös und gudt erkennen woll“. Der Richterthron wird weiterhin flankiert von zwei Tugenddarstellungen, Justitia mit dem Richtschwert und wahrscheinlich Veritas mit einem Winkel.

In der mittleren Nische ist eine weitere biblische und beispielhaft richterliche Darstellung zu sehen. Die Geschichte von Daniel und Susanna verdeutlicht, dass die Richter auch denen Recht zukommen lassen sollten, die eher rechtsschwach waren. Das heißt beispielsweise Frauen, Armen und Kranken. Die Bildunterschrift besagt: „Ein Richter sey der armen Schutz, schaff Gleich undt Recht nicht egennütz. Die Wahrheidt auch erforsch mit Fleiss, so wirdt ehr haben Rhumb und preis“.

Die Südseite zeigt eine Illustration des Jüngsten Gerichts. Dieses deutet darauf hin, dass ein Jeder vor dieses Gericht zu treten hatte, ob arm, reich, Einwohner, Bürger oder Zugereister. Auch die Richter hatten für ihr Seelenheil zu sorgen und waren dementsprechend angehalten beispielhaft zu handeln. Sie richteten auf Erden, aber hatten am Ende auch Rechenschaft vor dem höchsten Richter abzulegen. So besagt das Bildzitat: „Der große Godt Hadt ewigleich, sein stul bereidt im Himmelreich. Er wirdt recht Richten Jederman, wie ers hir mag vordeinet Han“. Das Bildprogramm verdeutlicht den Einfluss des christlichen Glaubens auf die damalige Gerichtsbarkeit. Darstellungen wie die des Jüngsten Gerichts gehörten zu der grundlegenden Ausstattung von Gerichtsorten. Auch in der ‚Gerichtslaube‘ und der ‚Großen Ratsstube‘ des Rathauses als Rechtsprechungsorte des Obergerichts finden sich entsprechend dargestellte Szenerien.

Die herausragende Rolle der Gerechtigkeit verdeutlicht sich auch an den allegorischen Figuren der Rathausfassade und den damit repräsentierten Werten. Als oberste, zentrale Figur ist ‚Pax‘ zu sehen, was die Wichtigkeit des Friedens für die städtische Ordnung hervorhebt. Die Gerichtsbarkeit wurde dem Stadtfrieden zugeordnet. So befindet sich ‚Justitia‘, die Gerechtigkeit, direkt neben ‚Pax‘. Zudem ist ‚Justitia‘ als einzige Figur zweimal aufgeführt und findet sich sowohl mit als auch ohne Augenbinde, was die Wichtigkeit der Figur für die Stadtwerte und die verschiedenen einnehmbaren Perspektiven von Gerechtigkeit bezeugte. Die Thematik findet ihren Ausdruck auch in den Rathausräumlichkeiten. Beispielsweise stehen ‚Pax‘ und ‚Justitia‘ repräsentativ auf der großen Treppe im Eingangsbereich und das Bildprogramm der ‚Großen Ratsstube‘ widmet sich der Wichtigkeit von Frieden und Gerechtigkeit für die Stadt.

Das Obergericht in den Sälen des Rathauses

Das Obergericht wurde, im Gegensatz zum Niedergericht, ‚oben‘ in den Sälen des Rathauses abgehalten, seit dem 14. Jahrhundert in der ‚Gerichtslaube‘ und ab dem 16. Jahrhundert in der ‚Großen Ratsstube‘. Hier wurde das Privileg bzw. das Recht die Hochgerichtsbarkeit auszuüben vollzogen. Das Gericht war ebenfalls öffentlich und tagte unter dem Vorsitz der beiden regierenden Bürgermeister, welche Recht sprachen. Die weiteren Ratsmänner waren bei einer Verhandlung als Prozessbeobachter anwesend, wobei Vollständigkeit keine Bedingung war. Verhandelt wurden Berufungen des Niedergerichts und dreimal im Jahr schwerwiegende Fälle, die auch mit dem Tode bestraft werden konnten. Berufungen des Obergerichts gingen an den Landesherren oder letztlich an das Reichskammergericht. In Bezug auf Eheangelegenheiten oder peinliche Fragen waren die Entscheidungen des Obergerichts bindend und eine Berufung nicht möglich. Ab 1401 stütze sich der Rat der Stadt in Rechtsfragen auf das Stadtgesetzbuch, den Donat. Gelegentlich wurden aber auch andere Städte um Auskunft gebeten, ohne dort geltendes Recht zu übernehmen. Darüber hinaus bezogen sich die Rechtsprechenden auch auf den Sachsenspiegel, Reichsrecht, kanonisches Recht und die Carolina.

Symbolik in den Gerichtssälen des Lüneburger Rathauses

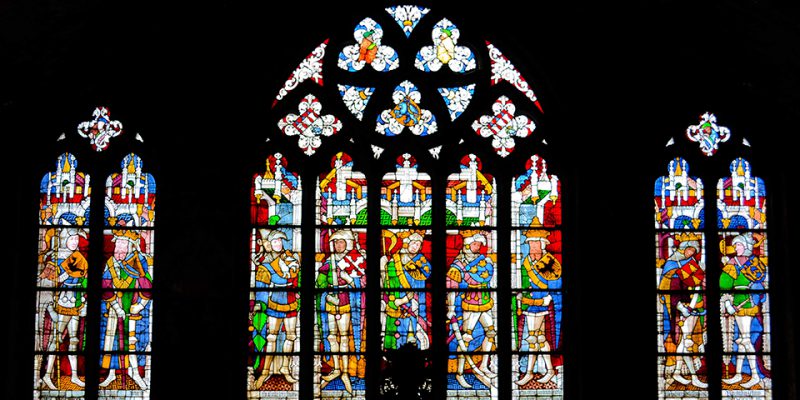

In den Bildprogrammen der Rathäuser der damaligen Zeit spielen Gerechtigkeits-, Weltgerichts- und Gerichtsdarstellungen eine elementare Rolle, so auch in Lüneburg. Die Ausschmückung der Gerichtssäle im Lüneburger Rathaus wurde vollkommen auf die Funktion der hier stattfindenden Prozesse ausgerichtet. Ihre Symbolik unterstrich die damalige Wichtigkeit des Ortes, verdeutlichte nach außen die einstigen Werte der Stadt mit ihrer Ordnungsvorstellung und erinnerte an die Weltzusammenhänge im Zuge des Richtens. Darstellungen des Jüngsten Gerichts verwiesen darauf, dass Gott zur selben Zeit Gericht über die Richtenden hielt und dass diese trotz ihrer stellvertretenden Position am Ende vor den letzten Richter zu treten hatten, um Rechenschaft abzulegen. Dem christlichen Beispiel gegenüber stehen die ‚9 Guten Helden‘ als weltliche Vorbilder für die Richter. Zudem wurden die Ratsherren in der ‚Gerichtslaube‘ durch umfangreiche Deckenbemalungen des Gewölbes und der Wände, flankiert mit Spruchbändern und Weisheiten, zu gerechtem Richten ermahnt.

Der Blick auf den gerechten Richter als Person erfuhr in der Renaissance eine Bedeutungszunahme. So finden sich in der ‚Großen Ratsstube‘ mehrere Beispiele für weise und vorbildhafte Richter, wie in der Darstellung des salomonischen Urteils, von Daniel und Susanna oder über einen unbestechlichen Richter. Zudem wurde Bezug auf die lokale städtische Gerichtsbarkeit und Ordnung genommen. Als weitere Versinnbildlichung des Selbstverständnisses der Stadt wurden allegorische Frauenfiguren aufgeführt, welche Friede, Gerechtigkeit und Eintracht symbolisieren. Bildzitate und -unterschriften ergänzten für Schriftkundige die Gesamtthematik der Malereien in den Sälen. Gesamtheitlich betrachtet, widmete sich der Bilderzyklus den Fragen von Frieden und Gerechtigkeit. Das umfangreiche Bildprogramm der ‚Großen Ratsstube‘ wird durch filigrane Schnitzereien ergänzt, welche sich ebenfalls dem Thema widmeten und neben biblischen auch Beispiele aus der römischen Geschichte präsentieren. Unter ihnen findet sich eine Visualisierung des Jüngsten Gerichts, welches gegenüber einer Gerichtsszene auch detailliert die Qualen in der Hölle darstellt, was als Drohung verstanden werden konnte. Die eindrucksvollen Räumlichkeiten mit ihren Ausstattungen und Bildprogrammen lassen sich im Rahmen von Rathausführungen besichtigen.

Strafvollzug

Generell standen Taten vor Gericht, welche die soziale Ordnung, die Grundlage des Zusammenlebens und den Frieden in der Stadt gefährdeten. Die durch den Bürgereid eingeschworene Gemeinschaft und das soziale Netz innerhalb der Stadt waren sehr eng. Fehlverhalten griff das Gefüge der Gesellschaft an, weswegen der Delinquent bestraft und sozialisiert werden sollte, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.Dabei spielte der Glaube eine grundlegende Rolle für das Rechtsverständnis. Beispielsweise sollte durch die Schmerzen von körperlichen Strafen die sündhafte Seele des Täters gereinigt werden.

Die Gerichtsbarkeit lag bei der Obrigkeit und diente als Mittel zur Disziplinierung und Kontrolle niederer Schichten. Die Ungleichheiten der Menschen auf sozialer und rechtlicher Ebene wurden in jener Zeit als gottgegeben und nicht überwindbar eingestuft. Daran zu rütteln galt als gefährlich. Die Bibel wurde dahingehend ausgelegt, dass Standesunterschiede erst im Jenseits beseitigt werden. Anders als heutzutage, wo sowohl viele Gerichtsverhandlungen als auch die Verbüßung von Haftstrafen unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollzogen werden, wurde das Recht damals öffentlich gelebt. Urteile und ihre Vollstreckungen sollten einen gesellschaftlichen Konsens erzeugen, den alle akzeptierten. Daher wurde vor der Bevölkerung gerichtet und die Bestrafung durchgeführt. Die Präsenz von Symbolen des Rechts, wie dem Pranger, dem Galgen oder von Gerechtigkeitsbildern, und der damalige öffentliche Vollzug erinnerte die Menschen aller Klassen an das für jeden verbindlich geltende Rechtssystem. Besonders für weniger Gebildete erleichterte die Bildhaftigkeit der Gerichtsbarkeit das Verständnis für die Rechtsausübung.

Das Niedergericht verhandelte Angelegenheiten in ‚peinlichen‘ Fragen und Streitigkeiten im Rahmen des Marktes. Das Obergericht war zuständig für Zivil-, Straf-, Eigentumsstraftaten- und Freiheitsverhältnisse sowie todeswürdige Delikte. Neben Schwerstkriminalität waren Verhandlungsgegenstände zum Beispiel: das Verwenden von Beleidigungen und Schimpfwörtern, Besäufnisse, das Ausgießen von Herdfeuern, Schabernack auf Hochzeiten, sehr umfangreiche Hochzeits- und Tauffeiern, Lästereien, blutige Schlägereien, verbotenes Mitführen von Waffen, wie beispielsweise Messern, Diebstahl, Betrügerei, Bettelei und Hurerei.

Die Strafen zielten oftmals auf die Kränkung der Ehre ab, wodurch das soziale Ansehen der Person zerstört wurde. Der Marktplatz als zentraler Ort mit viel Publikumsverkehr eignete sich besonders für die weitreichende Wirksamkeit innerhalb der Stadt, weshalb der Strafvollzug gewisser Vergehen hier stattfand, beispielsweise am Kak, dem Pranger oder Schandpfahl in Lüneburg. Die Position ist noch heute anhand eines Kreuzes auf dem Kopfsteinpflaster markiert. In einer Art Degradierungszeremonie durften die Personen beschimpft, ausgelacht, mit Gegenständen beworfen und ins Lächerliche gezogen werden. Dabei war der Leib der Menschen zu verschonen. Diese Vollzugspraxis war gemeinschaftsstärkend, belustigend und gleichzeitig erziehend. Der Kak wurde 1764 auf Wunsch des Erbprinzen von Braunschweig abgebaut, weil ihm der Anblick aus seinem Wohnsitz im Schloss missfiel. Zu der Zeit bestand der Kak aus einer Säule von 3-4 Metern. Die öffentliche Bloßstellung und das Verspotten durch die Gesellschaft sind als soziale Sanktionen zu verstehen und hatten weiterführend die Vernichtung der städtischen Existenz der Personen zur Folge. Das freiwillige Verlassen der Stadt war oftmals die einzige Möglichkeit für einen Neuanfang. Der von offizieller Seite ausgesprochene Stadtverweis war eine mögliche weitere Folge einer Bestrafung. War eine Person zusätzlich körperlich stigmatisiert, beispielsweise durch Brandmarkung, geschlitztem Ohr oder sonstiger Verstümmelung, war der Neuanfang in einer anderen Stadt nicht denkbar. Jene verurteilte Person wurde somit zu einem Leben unter den landschändigen Leuten verdammt. Neben Ehrstrafen und Körperstrafen, gab es auch Geldbußen, Hausarrest oder Gefängnisstrafen. Ärmere Leute konnten sich Geldstrafen oder das Freikaufen einer peinlichen Bestrafung meist nicht leisten und unterzogen sich stattdessen der Prügelstrafe. Nach Verbüßen der Strafe wurde ‚Urfehde‘ geschworen, was besagte, dass sich der Bestrafte nicht an seinem Widersacher rächte.

Ein Todesurteil für eingesessene Bürger war eher selten, stattdessen war der Stadtverweis, die Turmstrafe oder eine Geldbuße üblicher. Die Todesstrafe wurde schneller bei landschändigen Personen und Fremden verhängt, die keinen Wohnsitz in der Stadt hatten und alleinstehend waren. Fremde gehörten nicht zur Stadtgemeinschaft und waren somit der sozialen Kontrolle entzogen, da sie als Durchreisende keinen Ausschluss aus der städtischen Gemeinschaft zu befürchten hatten und oft eines Verbrechens bezichtigt wurden. Hinzu kam die Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsschichten wie Gesindel oder Berufskriminellen. Die Todesstrafe wurde bei Vergehen verhängt wie: „[…] Mord, Raubmord, Brandstiftung, Sodomie, Bigamie (bis zum 17. Jahrhundert), Kindesmord, Viehdiebstahl, Kirchendiebstahl und Nachtdiebstahl“. Bei wiederholten Kleindelikten war eine lebensbeendende Strafe auch möglich. Im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg wurde streng, aber auch maßvoll Recht gesprochen und vollstreckt. Nur in seltenen Fällen statuierte die Obrigkeit grausame Exempel, wie am Beispiel der Räuberbande um Nickel List 1699. Die meisten Hinrichtungen in Lüneburg fanden während des 16. und 17. Jahrhunderts statt.

Der Tod durch den Strick

Nachdem der Richtstab über dem Straftäter gebrochen wurde, folgte der Weg zur Richtstätte, welcher durch eine Prozession begleitet wurde, was weitere Bürger und Stadtbewohner auf das bevorstehende Ereignis aufmerksam machte. Hinrichtungen fanden bis auf Ausnahmen außerhalb der Stadttore statt. Der Vollzug des Hängens wurde durch den Scharfrichter durchgeführt, wahrscheinlich außerhalb des damaligen ‚Lüner Tors‘ auf dem Galgenberg, welcher heute noch jenen Namen trägt (siehe Karte 2). Bereits aus dem 14. Jahrhundert lassen sich Aufzeichnungen finden, die einen Galgen belegen. Zu einer entsprechenden Richtstätte gehörten neben dem Galgen auch aufgestellte Pfähle und Räder, wo die Körper oder Köpfe der Hingerichteten zur Schau gestellt werden konnten. Es ist unklar, wie der Galgenberg in Lüneburg, abgesehen vom Galgen selbst, zusätzlich ausgestattet war. Für Lüneburg wird von einer eindrucksvollen, großen, turmartigen Konstruktion auf einer Erhöhung gesprochen, welche die Machtansprüche der Obrigkeit demonstrierte und seine Symbolkraft durch die weitreichende Sichtbarkeit als Warnsignal für Ein- und Vorbeireisende sowie Kriminelle verstärkte. Eine Botschaft könnte zum Beispiel gelautet haben: ‚In dieser Stadt wird scharf gerichtet; bei Ungutem im Sinne lohnt sich der Besuch nicht.‘ Aus diesem Grund befanden sich repräsentative Vollzugsstätten auch oft an Verwaltungsgrenzen. Die Errichtung einer Richtstätte trug zudem politische Symbolik, da sie einen klaren Verweis auf den Besitz des Rechtes über die Ausübung der Hochgerichtsbarkeit gab und somit Untertanen und dem Herzog gegenüber Unabhängigkeit und Macht verdeutlichte.

Soziale Ehre und ein gutes Christenleben waren sehr wichtig für die Menschen, was Bedeutung über das irdische Leben hinaus hatte. Somit wurde für das Leben nach dem Tod Vorsorge getroffen und entsprechend war ein anständiges Begräbnis essentiell. Das Hängen war eine schändliche Strafe, welche neben dem Ausschluss aus der Gemeinschaft weitreichende Folgen hatte. Die Verurteilten verloren ihre Ehre, brachten Schande über die eigene Familie und waren über den Tod hinaus bestraft. In Bezug auf den Glauben an das Leben nach dem Tod waren die Personen besonders gestraft, da ihnen ein Begräbnis auf einem geweihten Friedhof innerhalb der Stadtmauern versagt war. Sie wurden an Ort und Stelle ohne christliche Zeremonie verscharrt, ebenso Selbstmörder.

Für den Vollzug musste der Delinquent eine Leiter hinaufsteigen, wo ihm der Strick durch den Scharfrichter umgelegt und er daraufhin hinabgestoßen wurde. Der Tod setzte meist durch Erdrosseln ein. Als strafverschärfend galt das zur Schau stellen des Körpers, gemessen an der Zeit, die der Leichnam an Ort und Stelle verblieb, was bis zu mehreren Monaten reichen konnte. Um eine entsprechende Dauer aufgrund des fortschreitenden Verwesungszustandes zu ermöglichen, wurde der Strick nach der Hinrichtung durch eine eiserne Kette ersetzt. Der Kauf einer entsprechenden Kette ist bereits aus im 14. Jahrhundert belegbar.

Der Lüneburger Galgen war eine dauerhafte Einrichtung und die häufigste vollzogene Todesstrafe. Jedoch sind weniger Hinrichtungen durch den Strick als durch Enthauptung nachweisbar. Möglicherweise wurden jene weniger dokumentiert, da im Gegensatz zu Enthauptungen mit höherer Wahrscheinlichkeit Fremde gehängt wurden und diese nicht namentlich im Archiv verzeichnet sind. Die letzte Hinrichtung durch den Strick fand im Jahr 1770 statt.

Der Tod durch das Richtschwert

Der Galgen galt als dauerhafte Institution, während Enthauptungen zunächst an verschiedenen Orten stattgefunden haben, beispielsweise vor dem ‚Bardowicker Tor‘ oder in einem einzigen Exempel auf dem Marktplatz im Jahr 1458. Zwei Granitsteine erinnern noch heute an die politische Hinrichtung im Kontext des Prälatenkrieges (siehe Karte 1). Ab Ende des 16. Jahrhunderts wurde hauptsächlich außerhalb des ‚Altenbrücker Tores‘ hingerichtet, wo die Verantwortlichen der Stadt ein gemauertes Rondell errichten ließen, welches als ‚Schafott‘ oder ‚Köppelberg‘ bezeichnet wurde. Der Name leitet sich von ‚Kopf‘ und ‚köpfen‘ ab und wurde von der Bevölkerung auch ‚Rabenstein‘ genannt, da sich die Aasfresser aufgrund der dort stattfindenden Aktivitäten an entsprechenden Plätzen niederließen. Zu verorten ist die Lage an der heutigen ‚Dahlenburger Landstraße‘ im Bereich des Güterbahnhofs und ist nicht zu verwechseln mit den heutigen Standorten ‚Köppelweg‘ und ‚Rabensteinstraße‘ an der ‚Bleckeder Landstraße‘, wo sich der Galgen befand. 1809 wurde der ‚Köppelberg‘ abgetragen. Die letzte öffentliche Hinrichtung in der Stadt fand 1812 statt und die letzte Enthauptung hinter geschlossenen Gefängnismauern wurde 1935 vollzogen.

Hinrichtungen fanden nicht häufig statt, was sie zu einer Sensation machte, die als Feste der Grausamkeit vollzogen wurden. Hier geschah etwas aus dem Alltag Herausgehobenes und sonst Verbotenes: das Töten eines Menschen. Das Zeremoniell der tödlichen Kunst wurde durch die bühnenähnliche Form des Schafotts unterstrichen. Dem Enthauptungsakt wurde gewisses Können durch den Scharfrichter abverlangt und in einem Meisterbrief belegt. Der Vollzug musste unter einem Hieb erfolgreich durchgeführt werden, was sich bei einer eventuellen Bewegung des Delinquenten zusätzlich erschwerte. Daher wurden Verurteilte ab dem 18. Jahrhundert nicht mehr kniend, sondern in einem Stuhl sitzend hingerichtet. Eine schlechte Ausführung konnte einen Einkommensverlust für den Scharfrichter oder die Wut der Menge zur Folge haben. Die abschließbare Tür zum Schafott war entsprechend auch als Schutz des Scharfrichters zu verstehen. Zwei Fälle sind verzeichnet, welche die Konsequenzen eines missglückten Handwerks schildern. Um dem Anspruch gerecht zu bleiben, übte der Scharfrichter an anderen Objekten oder auch Tieren in seiner zusätzlichen Funktion als Abdecker. Da er pro Hinrichtung bezahlt wurde, ging er aufgrund ihrer Seltenheit diversen anderen Nebentätigkeiten nach, um sein Einkommen zu sichern. In Lüneburg war der Scharfrichter in der Rosenstraße 10 wohnhaft, unweit vom Rathaus entfernt. Dies gestaltete sich in anderen Städten anders, wo der Beruf des Schafrichters als unehrbar galt, weshalb dieser am Stadtrand lebte.

Von Enthauptungen waren eher Bürger der Stadt betroffen, da diese Methode als weniger entwürdigend galt im Vergleich zum Hängen. Daher wurde eine Strafumwandlung von einer schimpflichen Strafe hin zu einer ehrlichen Strafe, wie der Enthauptung, auch als Gnadenakt empfunden. Gnade war nicht unbedingt mit Straffreiheit gleichzusetzen. Eine Milderung oder Umwandlung wurde dankend angenommen und erhöhte die Akzeptanz des Urteils. Im Gegensatz zu den Erhängten durften die Enthaupteten auf dem Vorstadtfriedhof begraben und auf andere Weisen einem Ehrverlust vorgebeugt werden, besonders wenn die Familie wohlhabend war. Zudem wurden Familie und Kinder in diesem Fall nicht ehrlos.

Weitere Todesstrafen

Das Rädern war die grausamste Hinrichtungspraktik in dieser Region und wurde nur gegen Schwerverbrecher angewendet. Dabei gab es verschiedene strafmildernde und

-verschärfende Ausführungen. Allen Prozeduren war ähnlich, dass die Gliedmaßen des an den Boden gebundenen Verurteilen mit einem Rad zertrümmert und anschließend in das Rad eingeflochten, aufgebockt und zur Schau gestellt wurden.

Vierteilen oder Pfählen wurde in der Lüneburger Region nicht praktiziert, sondern sich auf die aus dem Sachsenspiegel überlieferten Todesstrafen Hängen, Köpfen, Verbrennen und Rädern beschränkt, wobei das Ertränken im Fall von weiblichen Straftäterinnen hinzugenommen wurde. Diese Hinrichtungsart sowie das Verbrennen wurden in Lüneburg selten angewendet. Quellentechnisch belegt sind Ertränkungen von Kindsmörderinnen, oft unverheiratet und überwiegend von niederem Stand. Die Verzweiflungstaten der Frauen wurden von der Obrigkeit im Sinne von Sozialdisziplinierungen streng mit dem Tode geahndet. Strafverstärkend galt das ‚Sacken‘, wobei lebende Tiere vor dem Wurf ins Wasser in den Sack hinzugefügt wurden. Diese Strafe wurde ab dem 17. Jahrhundert noch seltener und ging ab dem 19. Jahrhundert in Enthauptungen über. In Lüneburg ist eine einzige Verbrennung überliefert.

Gerichtsbarkeit im Wandel – die Entstehung der Amts- und Obergerichte

Bis Mitte des 18. Jahrhunderts gab es neben den städtischen Gerichten wie oben beschrieben auch adelige Gerichte. Diese reichten bis ins 11. Jahrhundert zurück und etablierten sich aufgrund der machtvollen Position des Adels den Herzogen gegenüber. Erst durch die am 01. Oktober 1852 erfolgte Neustrukturierung der Justizorganisation, die die Unabhängigkeit der Rechtsprechung von der Verwaltung realisierte, bewirkte die Hannoversche Regierung die Auflösung aller städtischen und adeligen Gerichte. In der Folge übernahmen nun entsprechend geschulte Juristen die Rechtsprechung und nicht mehr die Vogte, Adelsherren, Bürgermeister und Ratsmänner. Im gleichen Zuge wurden auch die Amtsgerichte eingeführt, die die ständischen und städtischen Gerichte ablösten. Neben dem Lüneburger Amtsgericht gab es zehn weitere Amtsgerichte, darunter in Bleckede, Salzhausen und Artlenburg, die zusammen den Bezirk des ‚Großen Obergerichts‘ Lüneburg bildeten. Darüber hinaus arbeiteten ab dem selben Jahr die Amtsgerichte im gesamten Königreich Hannover in Form von Schöffengerichten, so dass die jeweiligen Richter nicht alleinverantwortlich die Prozesse verhandelten, bei denen es um sogenannte Polizeistrafsachen, also geringfüge Strafsachen, ging. Kriminalstrafsachen wurden nicht von den Amtsgerichten, sondern den Obergerichten verhandelt. Das Lüneburger Amtsgericht befand sich nach der Neustrukturierung zunächst im Rathaus in den ehemaligen Räumen des Stadtgerichts und zog 1860 in die Räume des zweiten Predigers der zuvor abgerissenen Kirche St. Lamberti. 1862 siedelte es in die Straße ‚Auf dem Michaeliskloster‘ über und wurde 1925 zusammen mit dem Landgericht in das Schloss am Markt einquartiert. Während des Zweiten Weltkrieges verlor die Strafgerichtsbarkeit der Amts- und Landgerichte durch die Einführung der Sondergerichte erheblich an Bedeutung, die gerichtliche Unabhängigkeit war nicht gewünscht. Dieser Zustand wurde durch den Einmarsch der Alliierten und der einhergehenden Schließung aller deutschen Gerichte im April 1945 beendet. Nach der Wiedereröffnung Ende 1945 entstanden diverse Außenstellen des Amtsgerichts Lüneburg, bis es schließlich 1983 mit allen Abteilungen an seinen heutigen Standort in der Straße ‚Am Ochsenmarkt‘ zog.

Von der Landdrostei zum Amtsgericht

Das Gebäude ‚Am Ochsenmarkt 3‘, in dem sich heute das Amtsgericht befindet, wurde gemäß der Inschrift 1849 fertiggestellt und beherbergte zunächst die Landdrostei Lüneburg. Hierbei handelte es sich um den Sitz des Verwaltungsbezirks des Königreichs Hannover, dem der Landdrost vorstand und der als Mittlerinstanz zwischen einerseits den Ämtern, den amtsfreien Städten, den Patrimonialgerichten (Guts- und Grundherren) und andererseits den hannoverschen Zentralbehörden fungierte.

Das Amtsgericht befindet sich in einem dreistöckigen Ziegelbau mit einem L-förmigen Grundriss, der sich auf dem ehemaligen Gelände des Kämmereigartens befindet. Der monumental wirkende kubische Bau ist eine neugotische Interpretation des englischen ‚Castle-Styles‘ der Tudorzeit und weist im Erdgeschoss die typisch gedrungenen Spitzbögen an den Fensterstürzen auf. Ursprünglich gab es eine Durchfahrt auf der Mittelachse und in den 1880er Jahren wurde ein Portal mit Balkonaufbau errichtet. Erst in den 1950er Jahren erhielt der Eingang die heutige zweiarmige Treppe. Angrenzend befinden sich der ebenfalls sehenswerte Hof der Ratsbücherei und die ‚Reitende-Diener-Straße‘.

Die Entstehung der Landgerichte

Die nächsthöhere gerichtliche Instanz stellten nach der Neustrukturierung der Justiz 1852 die Obergerichte dar. Durch das 1879 folgende Reichsjustizgesetz wurden aus den Obergerichten die Landgerichte. Das Lüneburger Landgericht befand sich zunächst in der Ritterakademie ‚Am Graalwall‘, wo es die Räume des Obergerichts übernahm. 1909 zog es in die unmittelbare Nähe in die Straße ‚Am Klostergang‘ und siedelte 1925 in das Lüneburger Schloss am Markt um, wo es sich bis heute befindet. Dem Landgericht unterstanden zu der Zeit neben dem Lüneburger Amtsgericht noch elf weitere Amtsgerichte, heute sind es insgesamt noch sechs.

Die bewegte Geschichte des Lüneburger Schlosses

Das Schloss am Markt, welches heute das Lüneburger Landgericht beherbergt, kann auf eine weitreichende Historie zurückblicken. Bereits im 10. Jahrhundert stand auf dem Kalkberg eine Burg, von der aus der Herzog über die Stadt herrschte. 1371 eroberten und zerstörten die Lüneburger im Zuge des sogenannten Erbfolgekrieges diese Burg, woraufhin der Herzog seinen Regierungssitz gezwungenermaßen nach Celle verlegte. Zehn Jahre später erlaubten die Lüneburger Bürger dem Herzog ein sogenanntes „Herzogen Hus“ in der Stadt zu errichten, also nicht mehr auf dem Kalkberg. Dieses Haus wurde zunächst an der Ecke ‚Ochsenmarkt‘ und ‚Reitende-Diener-Straße‘ (neben dem heutigen Amtsgericht) errichtet und beherbergte per Auflage des Lüneburger Rates keine Küche. Mit dieser Auflage erreichten die Lüneburger, dass die Aufenthalte insbesondere der Gefolgsleute des Herzogs aufgrund der schwierigen Versorgung mit Essen nicht ausgedehnt werden konnten. Es existierte zwar eine Verpflichtung des Rates zur Verpflegung des Herzogs und seiner Ministerialen, welcher mit Hilfe der Ratsküche nachgegangen wurde, aber lediglich bestand, wenn auch der Herzog persönlich in Lüneburg anwesend war. Auf diese Weise wurde eine ständige Verwaltung in Lüneburg praktisch unmöglich gemacht.

Die unverhoffte Rettung des ‚Heine-Hauses‘

Ende des 17. Jahrhunderts war die Macht des Herzogs wieder erstarkt, so dass er die Auflage des Küchenverbots missachten konnte. In der Folge ließ der welfische Celler Herzog Georg Wilhelm das veraltete „Herzogen Hus“ ohne Küche abreißen und erwarb zudem weitere Teile des heutigen ‚Ochsenmarktes‘ bis hin zur ‚Burmeisterstraße‘ und ließ die dortigen Gebäude ebenfalls teilweise abreißen. Zwischenzeitlich beschloss der Herzog das neue Schloss weiter in Richtung Marktplatz zu verlegen, was den Abriss des bis heute erhaltenen ‚Heine-Hauses‘ verhinderte. Georg Wilhelm erwarb den Block zwischen ‚Burmeisterstraße‘ und ‚Bardowicker Straße‘ bis Höhe der ‚Lüner Straße‘. Für den Bau des neuen Schlosses von 1694 bis 1698 ließ er allerdings die Gebäude nicht abreißen, sondern entkernen sowie einheitlich decken und verputzen. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass bei Renovierungsarbeiten im Jahr 1986 unter dem Putz die Vorgängerbauten zum Vorschein traten. Zur Demonstration seiner erstarkten Macht errichtete Herzog Georg Wilhelm in nächster Nähe zum Rathaus einen Küchenpavillon, der durch einen überdachten Gang mit dem Schloss verbunden war. Das heute noch erhaltene Gebäude befindet sich zwischen dem Schloss und dem Heine-Haus und wird von der Verwaltung der Justizvollzugsanstalt genutzt.

Adels-Gossip aus Lüneburg

Das Lüneburger Schloss wurde vordergründig als Witwensitz für Georg Wilhelms aus Frankreich vertriebener hugenottischer Frau Eleonore Desmier D’Olbreuse gebaut. Der Herzog zu Braunschweig-Lüneburg war das zweitälteste Kind aus dem Herrscherhaus der Welfen und sollte aufgrund der Kinderlosigkeit seines älteren Bruders Sophie von der Pfalz aus Heidelberg ehelichen, die eine Nachkommin Jakob I. aus Englands war. Obwohl er bereits mit ihr verlobt war, wollte er sie nicht heiraten. Um diesem Skandal zu entgehen, vereinbarte er mit seinem jüngsten Bruder Ernst August 1658 einen sogenannten Brauttausch und verpflichtete sich daraus hervorgehend vertraglich, sein Leben lang nicht zu heiraten und somit auf seine Erbfolge zu verzichten. Außerdem willigte er ein, seinen Bruder und dessen Familie stets finanziell zu unterstützen und ihnen im Falle seines Todes seine Ländereien zu hinterlassen. Im selben Jahr heirateten Ernst August und Sophie und wurden 1692 Kurfürsten von Hannover.

Der nun ungebundene Georg Wilhelm lernte 1663 die aus dem französischen Niederadel stammende 15 Jahre jüngere Eleonore kennen und verliebte sich in sie. 1665 gingen die beiden aufgrund von Georg Wilhelms vertraglicher Verpflichtung zur Ehelosigkeit zunächst eine nicht kirchliche ‚Gewissens-Ehe‘ ein, wodurch Georg Wilhelm sich zwar zu Eleonore bekannte, ihr offiziell aber keine Titel und das entsprechende Ansehen verliehen wurden. Ernst August billigte die Verbindung zwar, er und seine Frau Sophie akzeptierten Eleonore aber nicht als ebenbürtige Frau von Georg Wilhelm, der mittlerweile das Fürstentum Lüneburg regierte. Ihre gemeinsame Tochter Sophie Dorothea wurde 1666 somit unehelich geboren und war dadurch, wie ihre Mutter, in den herzoglichen Kreisen nicht anerkannt, wenn auch beide finanziell durch den Herzog abgesichert waren. Eleonore litt sehr unter diesem Umstand. 1676 heiratete Georg Wilhelm schließlich Eleonore kirchlich und ohne Rücksprache mit seinem Bruder. Eleonore trug fortan den Titel Herzogin von Celle, was ihrer Anerkennung in der Familie ihres Mannes und in Adelskreisen generell allerdings nicht dienlich war.

Sophie Dorothea war zunächst mit einem jungen Herzogssohn aus Wolfenbüttel verlobt, was für Aufsehen am Hofe Hannovers sorgte, da das Fürstentum Lüneburg in Folge dessen mit Wolfenbüttel vereint würde und seine Bindung mit Hannover verloren hätte. Der Verlobte von Sophie Dorothea verstarb jedoch vor der Hochzeit, so dass eine Verlobung mit Georg Ludwig von Hannover, dem ältesten Sohn ihres Onkels Ernst August und späteren König Georg I. von England, arrangiert wurde. Das Paar, das 1682 heiratete, stand sich nicht sehr nahe, bekam aber dennoch Kinder. Ihr 1712 geborener Enkelsohn Friedrich wurde später der Große genannt. Obwohl auch Georg Ludwig, wie damals üblich, viele Mätressen hatte, wurde Sophie Dorothea ihre Liebesbeziehung zum Grafen von Königsmarck zum Verhängnis: Ihr Geliebter wurde ermordet und Georg Ludwig ließ sich von ihr trennen und verbannte sie 1694 auf das Schlösschen Ahlden an der Aller, wo sie bis zu ihrem Tod 1726 blieb. Ihre Mutter Eleonore besuchte sie dort einige Male, ihren Vater Georg Wilhelm sah sie jedoch nie wieder.

Georg Wilhelm verstarb 1705, woraufhin seine Frau Eleonore von 1706 bis 1717 im Lüneburger Schloss residierte, um sich den anhaltenden Intrigen des Hannoverschen Hofes zu entziehen. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie im Schloss in Celle, wo sie 1722 in Zurückgezogenheit verstarb.

Von einer Kaserne zum Landgericht

Nach dem Auszug von Eleonore 1717 beherbergte das Schloss verschiedene Fürstlichkeiten und diente u. a. auch dem Zöllner und dem Amtsschreiber als Wohnsitz. 1866 ging es in den Besitz der preußischen Krone über und wurde in der Folge bis zum Ersten Weltkrieg als Kaserne genutzt. Nach dem Krieg befanden sich das Finanzamt, das Reichsbauamt und einige Wohnungen im Schloss. Ab 1925 beherbergte es neben der Staatsanwaltschaft sowie dem Gesundheits- und Katasteramt auch das Amtsgericht und das Landgericht, wobei sich letzteres noch immer im Schloss befindet. Durch seine bewegte Geschichte, die weitestgehende Verschonung Lüneburgs durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg und bedachte Renovierungsarbeiten im Jahr 1986 weist das Schloss eine Vielzahl architektonisch und künstlerisch interessanter Artefakte auf. Dazu zählen Stuckarbeiten, mit Seidendamast bespannte Wände, Gemälde, Treppengeländer und Mobiliar, die am Ende dieses Artikels näher beschrieben und bebildert sind.

Zu Zeiten der Kaserne zogen sich Pferdeställe um das Schloss herum, an deren Stelle sich heute der Gefängnisbau befindet. Ein weiteres Zeugnis der Kasernenzeit lässt sich von der ‚Bardowicker Straße‘ aus erkennen. Die ersten drei Fenster im Erdgeschoss des Schlosses an der Ecke zum Marktplatz sind groß und hoch, während die Fenster rechts daneben kleiner sind und sich auf zwei Ebenen erstrecken. Diese zwei Ebenen wurden nachträglich eingefügt und hinter den drei hohen Fenstern befand sich im 19. Jahrhundert das Offizierskasino. Weiter nördlich in der ‚Bardowicker Straße‘ erfolgte 1935 aus Platzmangel ein Anbau an das Schloss. Für diesen wurden mehrere wertvolle, aber damals unbenutzte Patrizierhäuser abgerissen, um die Staatsanwaltschaft unterzubringen. Aufgrund der unterschiedlichen Baustile sind die Geschossebenen im Vergleich zum Schloss verschoben. Inzwischen ist die Staatsanwaltschaft in einem separaten Gebäude in der ‚Burmeisterstraße‘ ansässig.

Fallbeispiele am Landgericht Lüneburg

Die vor dem Landgericht Lüneburg verhandelten Fälle sorgen auch überregional für Aufmerksamkeit. Beispielhaft hierfür sind u. a. der 2017 verhandelte tödliche Messerangriff eines Zeitungsausträgers während der Arbeit, die ebenfalls 2017 verhandelte Reise der eigentlich krankgeschriebenen Lehrerin und Mutter einer Dschungelcamp-Teilnehmerin und der letzte große 2015 verhandelte Prozess gegen den Buchhalter der Waffen-SS Oskar Gröning. An dieser Stelle sei erwähnt, dass dieser Prozess aufgrund der Prozessgröße und des Medienrummels nicht im Schloss, sondern in der Ritterakademie ca. 550 Meter westlich vom Schloss ‚Am Graalwall‘ abgehalten wurde. Der 1921 geborene Angeklagte wurde der Beihilfe zum Mord an 300.000 Menschen im Konzentrationslager Auschwitz schuldig gesprochen.

Rathaus Lüneburg